2021年2月28日日曜日

信州大学山沢清人学長 崇高で感動の「入学式挨拶」

2021年2月24日水曜日

異常な米政策を解明する!

2021年2月23日火曜日

日本とフランスの農地政策の違い:なぜ、零細なのか?

――――――――――――――――――――――――――――

農協改革・農地改革をどう進めるべきか

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 山下一仁 氏

2016/10/18

ゾーニングの不徹底による規模拡大の阻害

土地には強い外部性が存在すると言われる。まとまりのある農地の中に建物ができると、機械や水の利用が非効率となったり、施肥、農薬散布、家畜飼養などをめぐる他の住民とのトラブルが発生したりするなど、農業生産のコストが増大してしまう。また、農地が耕作放棄されて草木が繁茂すると病虫被害が生じる。高い建物ができると隣の農地は日陰地となる。他方で、農地の中に住宅などが建つと、道路、下水道、学校などの社会資本を効率的・集中的に整備できなくなってしまう。

このため、ヨーロッパでは、土地の都市的利用と農業的利用を明確に区別するゾーニングが確立している。他産業の成長が農村地域からの人口流出をもたらしたので、自動的に1戸当たりの農地面積は増加した。わが国でも「都市計画法」で市街化区域と市街化調整区域が区分され、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)により指定された“農用地区域”では、転用が認められないことになっている。しかし、これらのゾーニング規制は十分に運用されなかった。

都市近郊農家は、農地転用が容易な市街化区域内へ自らの農地が線引きされることを望んだ。農振法の農用地区域の見直しは、5年に一度が原則である。しかし、農家から転用計画が出されると、毎年のように見直される結果、農用地区域の指定は容易に解除される。農用地区域の指定を任されている市町村長としては、農地を宅地や工業用地にしたほうが地域振興に役立つ。また、選挙民が転用したいと言ってくると、拒否できない。

ゾーニング規制が十分でないと農家は転用期待を持つし、農地価格は宅地価格と連動して高くなる。この結果、農地の売買による規模拡大は行われなくなった。農林水産省も、これに真剣に取り組もうとしなかった。

農地法の「転用規制」も真剣に運用されなかった。特に、平坦で区画が整理されている平場の優良農地こそ宅地などに転用されやすい。減反政策が実施されて以降は、米が余っているのになぜ転用させないのかという政治的圧力が高まった。食料安全保障の観点からは、現在の農地面積だけでは日本の人口を養えない。水田が余っているのではない。高米価のために米が余っているだけなのである。

転用許可には裁量の余地が大きい。それを判断する農業委員会は主として農業者により構成されているため、いずれ自分も転用するのだと思うと、身内の転用申請に甘い判断を下しがちである。加えて、農地法に違反して転用された案件でもほとんどの場合、事後的に転用許可が下される。また、将来の転用を見込んで農家が開発業者などと農地の売買契約を結び、開発業者などの名義で仮登記を行うケースも出ている。

わが国で規模が拡大しないのは二つの原因がある。第一に、ゾーニング規制が甘いので、簡単に農地を宅地に転用できる。農地を貸していると、売ってくれと言う人が出てきたときにすぐには返してもらえない。それなら耕作放棄しても農地を手元に持っていたほうが得になる。耕作放棄しても固定資産税はほとんどかからない。耕作放棄してもペナルティはないのである。第二に、減反政策で米価を高く維持しているため、コストの高い農家も農業を続ける。以上から、主業農家が農地を借りようとしても、農地は出てこない。つまり、農地のゾーニング徹底と減反廃止という政策を実行しない限り、農地を集約することは困難である。

これに対して1960年に農業基本法を作ったフランスでは、ゾーニングにより都市型地域と農業地域を明確に区分し農地資源を確保するとともに、農政の対象を、所得の半分を農業から得て、かつ労働の半分を農業に投下する主業農家に限定し、農地をこれに積極的に集積した。また、土地整備農村建設会社(SAFER)が創設され、先買権(買いたい土地は必ず買うことができ、その価格も裁判により下げさせられる)の行使による農地の取得および担い手農家への譲渡、分散している農地を農家の間で交換して1ヵ所にまとめて農地を集積する(日本では、“交換分合”と呼んでいる)などの政策が推進された。1960年から2013年にかけて食料自給率は99%から129%へと上昇し、農場規模は17ヘクタールから2010年には53ヘクタールへと拡大した。

食料安全保障の見地から農地資源を確保するためにもゾーニングを徹底すべきだ。その上で企業形態の参入を禁止し農業後継者の出現を妨げている農地法を廃止すべきである。これがシンプルな農地改革である。

――――――――――――――――――――――――――――

山下一仁 著 『TPPが日本農業を強くする』(日本経済新聞出版社、2016年)「第4章 限界にきた日本の農業」から

山下 一仁(やました かずひと)

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹、経済産業研究所上席研究員。1955年山梨県生まれ。1977年東京大学法学部卒業。農水省(現農林水産省)入省。農林水産省ガット室長、(在ベルギー)EU日本政府代表部参事官、食糧庁総務課長、国際部参事官、農村振興局次長などを歴任。1982年ミシガン大学行政学修士、同大学応用経済学修士。2002年OECD農業委員会副議長。2005年東京大学農学部博士号取得。2008年農林水産省退官。専門は、食料・農業改革、地域振興政策、農業と貿易交渉、環境と貿易。食品の安全と貿易など。主な著書:『国民と消費者重視の農政改革』(東洋経済新報社2004年)、『食の安全と貿易』(日本評論社、2008年)、『農協の大罪』(宝島社新書、2009年)、『「亡国農政」の終焉』(ベスト新書、2009年)、『農業ビッグバンの経済学』(日本経済新聞出版社、2010年)、『環境と貿易』(日本評論社、2011年)、『農協の陰謀』(宝島社新書、2011年)、『日本の農業を破壊したのは誰か』(講談社、2012年)、『農協解体』(宝島社、2014年)、『日本の農業は世界に勝てる』(日本経済新聞出版社、2015年)など。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

トップに戻る

2021年2月11日木曜日

たてしなップル の スマート・テロワール

トップに戻る

2021年2月10日水曜日

上野牧場のスマート・テロワール

上野牧場のスマート・テロワール

上記のYou Tubeにない内容を下に補足します

・ 採草地込み面積13ha、放牧面積6haに、家族3名で、搾乳頭数32頭、

育成牛10頭を飼う。

・ 1日中放牧であれば、1頭2アール必要。半日であれば1アールでOK。

・ 茨城の水郷地帯では、夏は暑いので夜間しか放牧できない。

・ 32頭前後の牛を、50aの農地に半日ずつ入れ、毎日牧区を変えながら、

10牧区を10日で1周するように使っている。牧区を狭く区切るのは、

その方が草をキレイに喰ってくれる。(全体で約6ヘクタール)

但し、周回間隔も牧区の広さも、いろんなバリエーションが考えられる。

・ 若草ほど高蛋白になる。

・ 標高700〜800mであれば、昼夜放牧も可能と思う。

寒冷地牧草があるので、輪換間隔(牧区の移動日数)は変わらないのでは。

・ 参考図書

『草の牛乳』 野原由香利著 農文協

『牛の未来』 野原由香利著 講談社

『マイペース酪農』 三友盛行著 農文協

・ 『全国放牧畜産ネットワーク協議会』(2019年2月設立)という団体がある。

アドバイスをいただくことができる。

http://souchi.lin.gr.jp/houboku/data/application.pdf

ここで、声を大にして言いたいことは、次のことです。

上野牧場や小布施牧場にならえば、

(同じ考えの事例)小布施牧場のスマート・テロワール

http://shinshumachidukuri.blogspot.com/2021/01/blog-post_31.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大麦、玄米…全粒穀物で死亡リスク減

NIKKEI STYLE 2月10日号 日経Goodday より

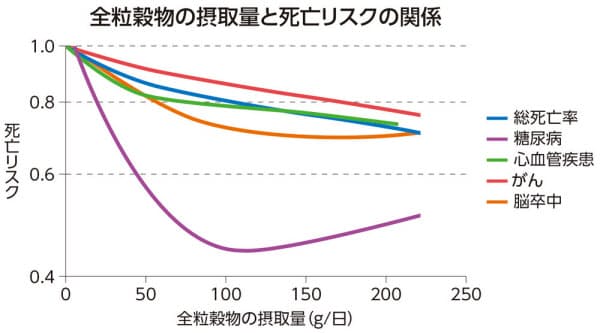

玄米や大麦、全粒粉パン、全粒シリアルなどの全粒穀物には、年齢とともにリスクが高まる糖尿病や心疾患、がんなどの疾病を幅広く予防する力があることが最新研究によってわかってきた。全粒穀物の何が効果を示すのか。どのくらいの量を食べるとよいか、その力を得る方法を3回にわたって紹介していく。今回は、全粒穀物に世界が注目する理由について、穀物の機能性に詳しい大妻女子大学家政学部の青江誠一郎教授に聞く。

健康向上に役立つことが最新研究によって証明

新型コロナ感染拡大が続き、あらためて健康維持の重要性を痛感している人も多いだろう。なるべく病気にかからず、スリムな体形も維持したい。ストレスに負けない心身でいたい――適度な運動や休息とともに、意識したいのが食生活。けれど、いろいろな情報があって数ある食材から何を選んだらよいのか、迷ってしまう。そんなときにお薦めできる注目食材が、全粒穀物だ。全粒穀物とは、玄米や全粒粉、大麦やオーツ麦、ライ麦などの未精製の穀物のこと。「食物繊維が多く、ヘルシー」というイメージがあるが、実際に健康向上に強力に働くことが最新研究によって証明された。

糖尿病と全粒穀物ではもう一つ注目したい研究成果がある。2019年に、2型糖尿病の発生率と食事要因の関係を53の研究をもとに分析した前向き観察研究結果が報告された。

この研究では、2型糖尿病のリスクを減らす食品として「エビデンスレベル(科学的根拠の信頼性の度合い)が高い」とされたのは、あらゆる食品中で全粒穀物のみだった。全粒穀物の摂取量を1日30g増やすと13%、糖尿病リスクが低下していた。また、食品に含まれる成分別でみても、エビデンスレベルが高いとされたのは穀物から摂取する穀物繊維のみで、穀物繊維摂取量を10g増やすとリスクが25%低下した。ちなみに、同じ食物繊維でも、野菜と果物の食物繊維については、有意な相関なしとされている。また、同研究において2型糖尿病リスクを高める食品として、赤身肉(1日100g)、加工肉(1日50g)、ベーコン(1日2スライス)が「エビレンスレベルが高い」とされた[注1]。

全粒穀物というあまりお金のかからない食材で、しかも1日30g~90gとることによって病気のリスクを下げられるというのはうれしいニュースだ。穀物や海藻などの機能性について長年研究を行ってきた大妻女子大学家政学部の青江誠一郎教授は、「全粒穀物に関する研究は、2010年ぐらいから一気に加速し始め、現在もその勢いが止まることがありません。米国では心血管疾患予防、オーストラリアでは大腸がん予防、という死亡率を高める病気の予防対策として研究がさかんになりました。ここ数年、しっかりとしたエビデンスがそろい始めているのは素晴らしいことだと思っています」と言う。

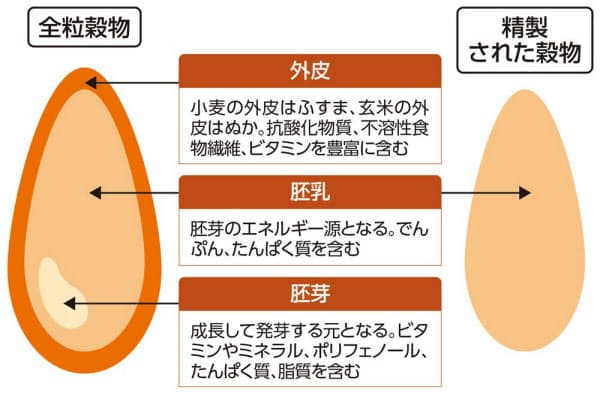

それにしても、全粒穀物でこのように幅広く疾患リスクが抑制されるのは、どうしてだろう。「その要因として多くを占めるのは、豊富に含まれる食物繊維の力でしょう。これに加え、外皮に含まれるポリフェノール類などの抗酸化物質、亜鉛やマグネシウムなどのミネラルも、まんべんなくとることができる。しかも、主食だからコンスタントにとれるということが、総合的に効いていると考えています」(青江教授)。

ここで、全粒穀物(Whole grain cereal)についておさらいしよう。

全粒穀物とは、外皮や胚芽をまるごと食することができる穀物のこと。白米や白パンでは、精白することによって外皮や胚芽を取り除くため、これらに含まれる食物繊維やポリフェノール、ミネラルなどの栄養成分が削り取られ、失われてしまう(下図)。

「でも、玄米はボソボソして苦手」という人は、食品売り場に行ってみよう。

米食でいうと玄米、発芽玄米、大麦[注2]、それに「五穀米」などとしてパッケージされている黒米、赤米、そば、きび、あわ、ひえなども全粒穀物だ。パン食なら、小麦の外皮や胚乳ごと粉にした全粒粉パン、外皮のふすまを含むブランパン、ライ麦パン。シリアルでは、オールブランや玄米シリアル、オーツ麦(オートミール)など。味も食感もさまざまな全粒穀物があり、幅広い選択肢があることを実感できるだろう。

[注2]麦ご飯用の大麦は、外皮が除かれているため厳密には全粒穀物ではないが、食物繊維量は全粒大麦とほぼ同じであることから同等に扱える。

全粒穀物の効能のカギを握るのが、豊富な食物繊維だ(下表)。 精白された米と比べると、その含有量の違いが一目でわかる。

食物繊維の量が多いわけでなく、全粒穀物の食物繊維はその「質の良さ」に注目したい。

食物繊維は、その性質から「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」に分けられる。不溶性は水に溶けず、水を吸ってふくらみ、お通じのかさとなったり腸の動きを促したりして便秘改善に働く。

いっぽう、水溶性は水に溶けてねばねばと粘性を持つ。野菜ではゴボウやチコリ、海藻類など、限られた食材にしか含まれない水溶性食物繊維だが、大麦やオーツ麦には水溶性食物繊維「β-グルカン」が豊富。「β-グルカンは、食物繊維の中でも別格の働きを持ちます」(青江教授)。

「β-グルカンは、一緒にとった食品と混じり合いながら胃や小腸をゆっくりと通過します。このため、胃で膨らんで満腹感を高める、糖や脂質の吸収スピードを緩めて血糖値の急上昇を抑えたり、血中コレステロールを下げたりといった働きが確認されています」(青江教授)。詳しくは第2回で解説してもらおう。

これまで、全粒穀物の機能性は、大きく2つに分けられて捉えられてきた。

●全粒小麦に代表される不溶性食物繊維=腸の疾患の予防や改善

●大麦やオーツ麦に多い水溶性食物繊維=脂質異常症や糖尿病の予防や改善、腸内有用菌のエサとなって腸内環境を整える

ところが近年、「不溶性といえばお通じ改善、腸のお掃除やさん」という認識をアップデートしなければならない発見があったという。

「腸内発酵の解析技術の進化によって、全粒小麦に豊富な不溶性食物繊維であるアラビノキシランが腸内で溶出して水溶性の性質を発揮し、腸内でさかんに発酵することがわかってきました。つまり、不溶性食物繊維も、その種類によっては腸内で発酵するのです。これからは、“発酵性食物繊維”という切り口で食物繊維を見ていく必要があると考えています」(青江教授)。

「腸内で腸内の有用菌がこれら発酵性食物繊維をエサにすると、短鎖脂肪酸という物質を生み出します。この短鎖脂肪酸には、満腹感を高めて肥満を抑制する、血糖値の急上昇を抑える、血圧を下げる、免疫機能に好影響を与えるなど、幅広い機能が見いだされてきています」(青江先生)。冒頭の研究のように、全粒穀物の摂取量が多いほどさまざまな病気を予防できるのは、腸内で発酵が起こることが関係していると考えられる。

全粒穀物のエビデンスを踏まえ、米国では毎日最低3サービング分(90g)の全粒穀物食品を摂取し、1日に食べる穀物の少なくとも半分以上を全粒穀物にすることを食事ガイドラインで推奨(2015-2020年版 米国人のための食事ガイドライン)。また、オーストラリア、カナダ、英国を含めたEU諸国、シンガポールなどの各国も、全粒穀物食の摂取を積極的に推奨している。

一方、日本ではどうだろう。

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、「食物繊維摂取量は、数多くの生活習慣病の発症率または死亡率との関連が検討されており、メタ・アナリシスによって数多くの疾患と有意な負の関連が報告されているまれな栄養素である」という食物繊維に関する記述が入っているものの、「何から食物繊維をとるべきかということにも、全粒穀物についても、一言も触れられていません。国は白米の摂取量を増やすことに重きを置いていますが、大麦を混ぜたご飯や玄米を主食にすれば健康になります、という指針を示した方が白米離れにもブレーキがかかるのでは、と思っています」(青江教授)。

日本人が全粒穀物をもっと取る必要があるのは、そもそも食物繊維の摂取量が1955年の20g以上から現在の約14gへと一気に減少していることと深く関係している(下のグラフ)。しかも、グラフをみると、穀類からの食物繊維摂取量が約7割も大幅に減少し、食物繊維摂取の減少に大きく影響を与えていることが読み取れる。

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」で定められている食物繊維目標量は、「1日あたり成人男性21g以上、成人女性18g以上」。現状の食物繊維摂取量では、「不足」の状態にあることがわかる。

白米ごはんには100gに0.6gの食物繊維しか入っていない。「たとえ、食物繊維を少ししか含まない白米だといっても、日々、コンスタントにとる主食であるために、全体量への影響が大きくなるのです。米離れとともに、大麦などの雑穀が食べられなくなったことも原因のひとつです。日本人の食物繊維の補給源は、穀類が重要です。まず、しっかり主食をとること。さらに、主食を全粒穀物に変えると、楽に、簡単に、効率的に食物繊維の摂取量を増やすことができます」(青江教授)。

糖質をとりすぎると、血糖値が急上昇し、糖を処理するためにすい臓から分泌されるインスリンの働きによって余った糖が内臓脂肪としてためこまれ、肥満につながる。また、糖尿病の発症要因になったり、皮膚のたるみやしわ、動脈硬化を引き起こす「糖化」の一因にもなる。糖質の過剰なとりすぎはメタボや老化を加速させる。

「しかし、それは砂糖を多く含む菓子や清涼飲料水のとりすぎ、白米や白パンといった精製された穀物のとりすぎに問題があるということです。安易に主食の摂取量を減らしてしまうと、食物繊維不足に拍車がかかります。さらに、穀物由来のでんぷんや食物繊維を腸で待ち構えている乳酸菌やビフィズス菌などの腸内細菌のエサの枯渇を招き、私たちの健康を支えている腸内細菌叢にも悪影響が及ぶのです」(青江教授)。

私たちの健康を下支えする全粒穀物についてしっかり見直していきたい。第2回では、巣ごもり生活で気になる「メタボ」を改善する働きについて、さらに見ていこう。

(ライター 柳本操、図版 増田真一)

[日経Gooday2021年2月1日付記事を再構成]

青江誠一郎さん

大妻女子大学家政学部食物学科教授。1989年、千葉大学大学院自然科学研究科博士課程修了。雪印乳業技術研究所を経て2003年に大妻女子大学家政学部助教授、2007年より現職。穀類、藻類の食物繊維がメタボリックシンドロームや消化管機能に及ぼす影響を研究する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

トップに戻る

「誰が中国を養うのか?」(レスター・ブラウン著)

上野牧場の当主上野裕さんが、私はこの本で救われたと講演の中で述べていました。筆者は早速本を注文しましたが、ネットで検索すると、下記に掲載されていましたので、引用させてもらいます。上野さんが危惧したように、日本にとってこの本の指摘は真剣に対策を練る必要があると思います。スマート・テロワール構想は

――――――――――――――――――――――――――――

深刻化する食糧安保、活発化する海外進出

1994年に米民間シンクタンク・地球政策研究所長のレスター・ブラウンが、「誰が中国を養うのか?」という鋭い質問を出した。迫りくる食糧危機の時代に早くも警鐘を鳴らした。しかし、当時の中国はむきになって反論していた。

だが、それほど時間が経たないうちに、中国の専門家も政府側もこの警告には耳を傾けて聞く必要があるということに気づいた。

食糧輸出にブレーキをかける

2003年までは食糧輸出国だった中国が、2004年は歴史上初めて純食糧輸入国に転じた。その後の食料栽培刺激策の成果もあり、2006年からまた穀物の純輸出国の地位を取り戻したが、輸出の規模はかなり小さくなった。食料はますます戦略商品化する一方だ。

2007年7年12月、共産党政治局会議は中国国内の農業生産にさらに力を入れ、農産品の安定した供給体制を確保しようと、自ら中国の食料安全保障問題に対して警鐘を鳴らした。

それを受けて、中国政府は一連の緊急措置を講じた。小麦、コメ、大豆など84種類の食料とその粉末加工品に対して、輸出促進を目的として設けた5~13%の輸出還付税を同12月20日から廃止した。さらに、同12月30日には、2008年1月1日から12月31日までの1年間、小麦、トウモロコシ、コメ、大豆など穀物と穀物製品の8種類57品目に5~25%の輸出関税を課す、とさらにこれまでの食糧輸出促進政策にブレーキを踏み込んだ。

中国が急速に食料輸出国から食料純輸入国へ変わりつつあることが、その背景にあると言えよう。

2012年は、中国の食糧需給率が90%を切ったといわれている。食糧危機、食糧安保という言葉がメディアに頻繁に露出するようになった。習近平国家主席も「食糧安保は中国の恒久的な課題であり、いかなるときも気を抜いてはならぬ」と叱咤している。・・・続く。

続きは、下記URLからどうぞ。

https://diamond.jp/articles/-/64267

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

トップに戻る