これは、「地方創生への道しるべ」です。

この論文は、下記の本に掲載された記事の原稿をご本人(松尾雅彦様)

から頂いたものです。

ミネルヴァ書房「農業への企業参入 新たな挑戦」

「地方の時代」と言われだして半世紀以上がたちました。

政権が変わる度に格好の良いスローガンが掲げられましたが、

地方は、農村は良くなったでしょうか?

ゴルフ場や観光施設に食い荒らされて、惨めな姿を晒しています。

都市は国の幹であり、国中から人々が集い、

立派な花を咲かせ実をつけます。

ですが、その根っこは地方です。都市には根がはれません。

もし幹が倒れても、根が元気なら、また樹は育ちます。

しかし、その逆は無いのではありませんか。

もう限界です。本気で地方創生に取り組みましょう!

A4版で17ページと長いですが、最後までお読み下さい。

そして、末尾に添付しましたアドレスまでご感想をお願い申し上げます。

論者 松尾雅彦(1941年~2018年)

NPO法人「日本で最も美しい村」連合 前副会長。

慶應義塾大学法学部卒業。67年カルビー 株式会社入社。92年同社社長、

2006年同社相談役に就任。08年第41回食品産業功労賞受賞。

新品種産業化研究会(JATAFF内)会長、スマート・テロワール協会、創立会長。

著書に『スマート・テロワール 農村消滅論からの大転換』

(2014年 構成:浅川芳裕 学芸出版社)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1 日本を農業国に

農村こそ成長の鍵

明治維新によって「文明開化」に転じて以来、日本の成長を支えてきたのは都市でした。西欧の科学技術文明をとりいれて、工業化することこそが先進国への道と定めて、都市主導型の政策が経済成長の要として150年が経ちました。この間の政策の変化を三つに時期に分けて理解することができます。

第一の時期は「富国強兵」に徹した時代、明治のはじめに人口約3,000万人であったものがわずかの期間で7,000万人に急膨張し、近隣諸国(台湾・朝鮮・中国東北部)を植民地化して食料を確保に努めた時代です。

第二の時期は、富国強兵の策が第二次大戦を招き、1945年敗戦により破綻しました。荒廃した国土の再建の時代です。先ず、勝利した米国から余剰農産物を受け入れるMSA協定を結び、米国の傘のもとで国家戦略を展開した時期です。我が国は、工業品の輸出の成功に集中し、不足する食料は輸出入の益金をあてることで輸入に依存するという、いわゆる「加工貿易立国」を国是としました。

第三の時期は、食料供給が過剰に転じた1970年代初頭から、今日の自給率が40%を割り込むほどになった40年間です。この時期に国際的な貿易ルールを確立するために多国間交渉が度々行われましたが、国家間の利益の衝突が明確になり頓挫しました。

食料供給について不足の時代には表面化しなかったことが、需給の逆転により政策のジレンマを生じ、今日の農村の「不都合な現実」を産むことになりました。

今日の不都合な現実は、第二期の1945年の敗戦から復興に向かう諸政策が、第三期の供給過剰時代に不適合を招くことに要因の大半が占めています。この間の事情をリードしてきた作物は、三つに絞られます。豊かになった消費者が求めた畜肉生産で飼料はトウモロコシです。ライフスタイルの変化で加工食品分野をリードしたのはジャガイモです。また、健康志向で野菜需要の大幅な増加が起りましたが、リードした作物はトマトでした。

これら三つの作物は、いずれも15世紀に発見された新大陸を原産地とするもので、また20世紀に二つの大戦の勝利者となった米国が豊食のライフスタイルで世界をリードするときの主力の作物となりました。

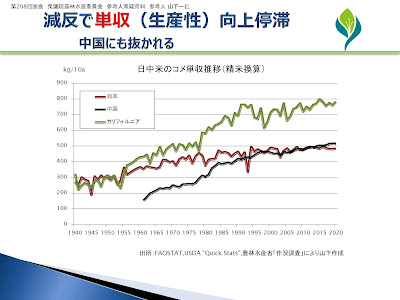

逆にこの三つの作物の伸長で割を食って需要減退を続けているのが米です。我が国では工業化の成功で溢れるばかりの税収をあてにして減反政策を展開しましたが、消費需要の変化に逆らう政策は全てジレンマの原因になります。稲作に対する過度な信仰と相俟って農村の「不都合な現実」を深めているのです。

農業社会から工業化社会へ経済のルールの転換によって、農村社会のいくつかの町村を消滅の危機にまで進めるということは、根本原因を探索して糺すことをしなければこの国は国家の態をなさなくなります。

「農業基本法」から「食料・農業・農村」へ

見事なキャッチフレーズの転換ですが、政策の中身となると政策当事者の混乱を想像させます。農業基本法が作物の選択と集中を政策に掲げ、米国農業政策に従属させるものであったとすれば、新政策は変化した日本の消費事情に適合することを目標に掲げる必要があります。現代日本の食の消費事情の特徴はどこにあるでしょうか。

質素な日本的食生活から、食のコスモポリタンへ

食料を輸入に依存することとした国家の政策は、都市の加工食品企業と原料輸入を先導する総合商社を元気づけました。工業化に成功して豊かになった消費者は輸入食料と共に世界中の食のライフスタイルを楽しむことになりました。

それが戦後の経済復興や成長を促した要因であったことは確かです。しかし時代は食料供給不足の時代が供給過剰の時代に替って、各方面の関係性は著しく変わりました。日本を大都市部と農村部、その中間部の3つに層別しますと問題が明らかになってきます。農村部には日本全土の耕地の79%があり、大都市部には2%そこらしかありません。

しかし農村部には、人口は33%しかいませんから、豊富な農業生産品は、大都市部の販売に成功しなければなりません。一方大都市部は、食料過剰の時代ですから海外からの原料と農村部でつくられたものとを自由に選択できるのです。

産業革命により工業化を軸にして豊かになったイギリスは工業製品の競争力の影はなくいまや農業重視の政策にシフトし、農業国といってもよい変貌を遂げています。フランスもドイツも同様です。農村こそがフロンティアであることをいちはやく自覚して、対米農業戦争を戦い国家農政をあきらめて「EU共通農業政策」という砦を築いて確固たる農村を構築しています。

しかし、日本はどうでしょう。口では地方の時代といいつつ、本音では東京一極集中の構造を維持することにこだわり、農村の衰退は時代の趨勢だという見方を崩そうとしません。しかし、私はそれこそ大きなまちがいだと思っています。逆です。これからの日本を変える起爆力を持っているのは、都市ではなく農村です。日本が抱える少子高齢化や財政・貿易収支の悪化などを本気で解決しようと思うならば、農村の活性化、それに伴う農業と食産業の改革に真剣に取り組むべきなのです。そのことを私は前著『スマート・テロワール』の中でくわしく述べてまいりました。

本論考では、私が関わってきたカルビーのジャガイモ事業の歩みについて紹介しつつ、なぜ農村・農業が日本再生の鍵となるのかを解説していきたいと思います。さらに今後日本の農村を支える重要な概念となると私が確信している自給圏やスマート・テロワールの思想についても紹介します。スマート・テロワールはたんに今後の日本経済を支える手段としてではなく、非市場経済をも射程に入れて日本人の生き方や哲学を問い直すことにもつながる大きなテーマです。

1970年代初頭、食料の供給不足から供給過剰の時代へ

日本の近代には大きな転換期がいつくもありました。明治維新もそうですし、第二次世界大戦の敗戦もそうでした。しかし、現代の日本の経済や産業を考えるうえで、きわめて大きな構造的変化は1970年代の初めに起こりました。この頃、食料の供給不足の時代が終わり、供給過剰の時代へと転じたのです。これは人類にとっても画期的な変化でした。数万年にわたってつねに食料不足に苦しめられてきた人類が、ついに食料を供給過剰する時代に突入したからです。

これによって社会に起きたのは供給者と消費者の立場の逆転です。食料不足の時代、供給者である農村や農家の立場は強く、消費者の立場は弱かったのですが、1970年代以降、この構図が逆転します。食料が過剰になったことによって、何を食べるかを消費者が選択できるようになったのです。言い換えれば、マーケットが消費者主導に変わったのです。

それまで農家はコメ中心に作っていればよかったのですが、消費者のニーズが多様になったことによってコメは余るようになりました。代わりに畜肉や油脂、野菜などが求められるようになっていきます。食のライフスタイルの大きな変化です。しかし、いつか食料危機がやってきて、コメの消費が求められる日が来ることを想定してか、あるいは政策を他に転換することの困難の大きさを知ってか、水田耕作に適切な方策は講じられていません。官僚、政治家、研究者といった日本の農業政策に関わる人たち、農業や食産業の担い手である加工食品メーカーや流通産業のリーダー、いずれもこの事態に適切な対策を打ち出せていません。それどころか、食の多様化に対して、国内で調達できないものは輸入に依存するということが当たり前になっていくのです。逆に小麦やワイン醸造用液汁の輸入などで見られる国内産原料の品質の不足を輸入原料を混ぜて加工で成果を出す手法の開発によって、均質な輸入原料に依存すれば国内産原料の質の向上は疎かにできる風潮が拡大しています。

食料の輸入依存に拍車をかけたのが1985年のプラザ合意です。これはアメリカの貿易赤字を緩和するために、ドイツと日本に対して大幅な為替レートの調整(ドル安)を行うために10か国の蔵相と中央銀行総裁が集まりました。これによって円の対ドルレートはそれ以前の1ドル240円から120円に急騰します。当然ながら、国内の加工食品業界は海外からの食品原料の輸入の動きはますます加速していきました。その結果、国内の農業生産は縮小し、農村の停滞もまたいっそう顕著になっていきます。1965年には73%を占めていた食糧自給率は、この構造変化によって低下を余儀なくされ、2009年には39%とほぼ半分になっています。

(対米農業戦争に対する欧州と日本の対応の違い)

これは日本に先んじて工業によって成長を遂げてきた欧州諸国とは対照的です。欧州では食のライフスタイルについて、米国側がファーストフードを推奨するのに対して、スローフードやロハスで対抗しました。農業と加工業との連携は伝統的な食材の製法の保護をめざして地理的表示の厳密な運用へと進みました。農村の生産物に止まらないで農村景観に注目した「美しい村」運動も推奨されました。社会の構造変化に応じた対策に積極的に取り組んだことによって、工業化によって実現した経済的豊かさを、欧州各地の伝統的食品を保護する政策、また都市で腕を磨いた調理師たちが農村で出店するなど、美食を追求するトレンドを興し米国のライフスタイルと対抗したのです。

日本の農村を衰退させた「流通革新」という錦の御旗

1973年、大店法が制定されて大型店舗と中小規模の店舗の立地の調整、中小規模の店舗の保護を目的としていたが、大規模小売業の農村部への進出は次第に大っぴらになっていった。公共交通機関の乏しい農村のモータリゼーションの進行は早く、駐車場を構えた店舗は拡大し、商店街にあって駐車場を設置できない店舗はシャッターを下ろしていった。大規模小売業の店舗は、都市部の品揃えを得意として輸入原料をベースにするナショナルブランド食品を農村部に浸透する結果を招いた。食料生産をベースにしているはずの農村部の住民は次第に輸入原料の加工食品に依存することになっていった。

農村が便利になることがもたらす農村自身の衰退

農村が次々に消滅していくと予想される現実から、その要因探索で戦後日本が辿った道をあとづけで見るならば、単に農業政策とか、通商政策とか、交通体系などを別々に語ることに無力感を感じるだろう。つまり、社会建設に多額の投資をしながらどんな社会をめざすかというコンセンサスのないままに進めた結果と云う他にない。流れに乗っている間に期待とは全く違う「不都合な現実」を迎えてしまった。

しかし、農村部に住む人々はここであきらめてはならない。もう一段透徹した目で「きし方」を見直してみると、産業革命以来の2本の筋が見えてくる。18世紀フランスで論争された「重商主義」と「重農主義」が時代と共に言葉を換えて連綿と今日に繋がっているように見える。重商主義は19世紀に「帝国主義」といわれ、20世紀に入ると「門戸開放」の主張になり、今日では「グローバリゼーション」と姿を変えている。

重農主義は、19世紀・20世紀の政治情勢では振り返られなかったが今や「サステーナビリティ」と云う言葉で勢いを増して復活している。今や社会のあり方として体系化され期待を集めている。意気消沈している農業のことを農と呼んで哲学化するのではなく、経済的に競争力のあるものとして再構築する必要が迫っていると考え、拙著では「スマート・テロワール」という概念を提唱した。

しかし、その概念を実践するに当たっては、以下に記述するカルビーでのジャガイモ事業の悪戦苦闘の経験は、繰り返さないためのモデルになるだろう。

2 カルビーの挑戦

これから、カルビーの新事業参入時のエピソードを長々と紹介する理由は、これから日本の農村部が自給圏形成をめざして取り組むとき起こる試行錯誤について予め情報として知っておくことが事業展開に有効となるだろうとの判断です。(編者がP13よりコピー)

カルビーのジャガイモ産業参入の背景

カルビーがポテトチップ事業に参入したのは1975年のことです。それはちょうど社会が供給不足から供給過剰の時代に入り、それに伴って食のライフスタイルが大きく変わろうとしていた時代の真っ直中でした。それだけに私は新事業を始めるにあたって、日本の農村を覆っている旧弊に依拠するつもりは最初からありませんでした。ジャガイモ産業は、コメ中心の農業を行ってきた日本の農業政策の限界を超えていく大きな可能性を秘めていると私は確信していました。

アメリカではすでに1960年代後半にはポテトチップ産業が好調でした。そこでポテトビジネスのプラットフォームづくりのために、すでに先進のシステムを積極的に開発していたアメリカに学ぼうと考え、アイダホ州やノースダコタ州の州立大学に付属する研究機関を視察しました。多くの困難はありましたが、海外の先進システムで学習を重ねたことが結果的に功を奏して、それまでの50億円程度のポテトチップ市場を15年後の1990年には20倍の1000億円市場にまで成長させることに成功したのです。そこにいたるまでのジャガイモ産業、ポテトチップ産業の歩みについてふれておきます。

ジャガイモは人類の歴史を変えてきた作物です。南米のアンデス高地原産のこの根菜は紀元前から南米高地の人たちにとっては欠かせない食材でしたが、ヨーロッパにもたらされたのは16世紀のことです。栄養価が高く、寒さに強く、痩せた土地でも育つジャガイモのおかげで、ヨーロッパは度重なる飢饉の危機を乗り越えてきました。ジャガイモはヨーロッパの人口増加に大きく貢献し、ひいては近代の文明発展の礎となったといっても過言ではありません。ジャガイモ栽培に力を入れたドイツやロシアの国力がどうなったかはご存じの通りです。またアイルランドのジャガイモ飢饉はアメリカ合衆国への移民のきっかけとなり、その移民の中に、あのケネディ大統領やウォルト・ディズニーの曾祖父がいたことはジャガイモをめぐる重要な歴史的エピソードの一つです。アメリカでも、いまやフレンチフライやポテトチップは国民食といってもいいほど生活の中にしっかりと定着しています。

日本にジャガイモがもたらされたのもヨーロッパと同じく16世紀といわれていますが、本格的に栽培されるようになったのは明治時代以降、北海道の開拓が行われるようになってからです。当初は生食用が中心でしたが、いまではデンプン用、ポテトチップやポテトサラダ、冷凍コロッケなどの加工食品用、全国に供給するための種イモ用など種類によって用途もさまざまです。しかし、そこにいたるまでにはさまざまな紆余曲折がありました。

日本のジャガイモ加工食品産業の「あけぼの」

日本のジャガイモ加工産業の草分けは総合商社「丸紅」が創業したジャガイモ加工食品会社「リーダース食品社」です。1960年のことです。アメリカのジャガイモの加工事業がこのとき初めて日本に導入されたのです。リーダース食品社は北海道京極町で加工工場の操業を開始し、その後小清水町にも拠点を拡大します。京極町の工場では冷凍フレンチフライ、小清水町の工場では乾燥マッシュ・ポテトの製造にあたりました。

しかし、この二つの工場は、その後数奇な運命をたどることになります。前途に大きな期待を集めた新事業は、主として以下の二つの要因で成長を阻まれました。

一つは、1970年頃、ホクレンを頂点とする系統組織が、十勝地区で士幌農協を中心とした5つの農協の共同事業として「士幌ジャガイモ・コンビナート」をつくり、リーダース食品社への協力を拒んだことです。もう一つは80年代になると、円高のため主要な顧客だったファミリーレストラン・チェーンが冷凍フレンチフライを国産から米国産にシフトしたことです。これにはマクドナルド社の日本進出も関係しています。マクドナルド社の基幹商品はハンバーガーですが利益源泉はフレンチフライです。これはケンタッキー・フライドチキン社も同じです。アメリカ系のファーストフード店の競争力は、アイダホ産ジャガイモの良好な品質と価格に支えられているのです。

ここに日本と米国の加工食品産業の大きなちがいが見られます。アメリカではジャガイモ加工食品産業は、農業側と加工場側との緊密な連携に加えて、育種の研究者の技術的支援が加わります。これら三者の協力が競争力を形成するのです。しかし、当時日本ではこのような農と工との連携はうまくいっていませんでした。ホクレンなど農協では農家と工場の間に、工場と対抗できる系統組織が入らなければ農家の立場は守れないという意見がありました。しかし、士幌馬鈴薯コンビナートは農と工の一体経営を実現して、北海道の加工バレイショ産業の基礎をつくりました。

しかし、ほかにも問題はありました。一番はマーケティング能力の欠如です。市場での激しい競争に晒される加工工場が、顧客重視を苦手とする農業分野内で手を結んだことによってマーケティングがうまくいかず、ビジネス展開に支障を来たす結果となりました。これではいちはやく農業と加工産業と研究機関の緊密な連携を達成していたアメリカに対抗することはむずかしく、まして円高状況下で国際的に競争することは事実上不可能でした。

ポテトチップ事業の黎明期

次にジャガイモ加工食品の中の主力である「ポテトチップ」事業の日本の歩みについて述べておきたいと思います。ポテトチップが日本に登場したのは戦後まもない1948年のことです。戦後ハワイから帰国した日系二世の濱田音四郎氏がアメリカン・ポテトチップという会社を立ち上げ、進駐軍を顧客としてポテトチップの製造事業をスタートしました。ハワイのフラダンスの名をとって「フラ印」というブランドで製造販売を始めたのです。このブランドはのちに東京スナック食品工業社が受け継ぎ、さらに1980年代にはカルビーが同社を子会社化し、現在もカルビーの工場で製造されています。

一方、ポテトチップの本場アメリカからは1060年代は半ばにフリトレー社が市場参入します。しかし、日本での市場規模はそれほど拡大しませんでした。要因は三つあります。一つは適切な品種の原料ジャガイモが調達できず、生食用の男爵イモなどに依存したこと。二つ目は製品の周年供給ができず、季節的な商品にとどまったこと。三つ目は店頭までの商品流通を自社の配送システムにたよっていたことです。自社の配送システムを用いるのはアメリカでは当たり前ですが、日本の場合、販売量が少なかったため、店頭での商品の回転率が低く、フライ製品に対する消費者の不安を解消できなかったことです。

その中にあって油菓メーカーであった「コイケヤ」が、1960年代半ばに菓子卸流通を活用してポテトチップ事業に参入します。そして首都圏で勃興しつつあったスーパーなどで健闘するようになります。原料の仕入れにあたっては士幌農協のシステムを活用しました。こうしてコイケヤは黎明期のポテトチップをリードする活躍をしました。

高度成長期の直中にあった1960年代後半から、スナック・フーズの成長が始まります。先行したのはカルビー社の「かっぱえびせん」です。かっぱえびせんは数年で単品売上高100億円(工場出荷額)に達しました。つづいて明治製菓(当時)はトウモロコシをパフした「カール」を発売し、また東京東鳩製菓社は「キャラメルコーン」でヒットしました。カルビー社は、かっぱえびせんに続いて「サッポロポテト」さらに「サッポロポテトBBQ味」のヒットを生み、それまでのお菓子は甘いものという世界から、野菜や香辛料の風味やコクを生かしたお菓子の時代の幕が開かれたのでした。

「かっぱえびせん」の成功からポテトチップ事業へ

1967年、カルビー社はかっぱえびせんのアメリカへの輸出を開始します。まず、ニューヨークの展示会に出品しバイヤーたちから高評価を得て、販売策を練るためにニューヨークの市中に出てみると、スーパーの店頭を埋めている大量のポテトチップに圧倒されました。

私はかっぱえびせんの売り込みのために、スナック販売を手がけるニューヨークのローレンツ・シュナイダー社を訪ねてプレゼンを行ったのですが、社長のミルトン・ブラウン氏は「この商品を扱うつもりはない」ときっぱりといいました。ブラウン氏は「いまアメリカではポテトチップなどのスナック製品販売が絶好調です。しかし食品店では、工場でフライして翌日には店頭に並ぶものでなければ売りたくないと考えているし、そうでなければスナック製品といえません。たとえ日本でかっぱえびせんが売れていても、船でニューヨークに届けられるまでに一ヵ月もかかるのではスナックとは呼べません」というのでした。

返す言葉がありませんでした。つづけてブラウン氏は「経済が成長している日本では、もうすぐアメリカのようにポテトチップが売れる時代がやってくるでしょう。そのときどうすれば昨日製造した商品を今日店に届けられるかが鍵となります。私のやり方を見て行きなさい」といって配送センターに案内してくれました。

午前中だったのですが、驚いたことに広々とした配送センターには一ケースの商品もありません。聞けば、夜中の三時や四時にできたてのスナック製品が工場から届けられ、翌朝七時にはマンハッタン中の販売店に向けて何十台ものトラックがいっせいに出発するといいます。そして、トラックは午後になると戻ってくるというのです。スナック製品といえども、その扱いは魚や野菜のような生鮮食料品と同じでした。鮮度こそがスナック製品の信頼の鍵だということを学べたことは、その後の事業展開において大いに役立ちました。

このとき、すでにカルビー社はポテトチップ事業への参入を決めていました。しかし、ポテトチップに手を染める前に、えびせんの製法で開発した「サッポロポテト」がヒットし、それについで「サッポロポテトバーベキュー味」も大ヒットしました。そのため原料の乾燥マッシュ・ポテトの価格が急上昇し、素材の調達に苦労することになりました。そこで北海道千歳工場内に「乾燥マッシュ・ポテト」の製造設備を用意し、ジャガイモの長期貯蔵倉庫を建設して1974年から操業を開始しました。

この設備では最新式の手法でジャガイモの剥皮を行っていました。従来は苛性ソーダの液に浸潤させて軟化した表皮にブラシをかけて表皮を取り除いていました。しかし、これだと除去されるジャガイモの量が多いことに加えて、苛性ソーダを含んだ皮が水とともに排出されて公害の原因にもなります。実際、アイダホ州ではジャガイモ処理工場から出る苛性ソーダが同州を流れるスネーク・リバーを汚染して社会問題になっていました。

そこで開発されたのが、遠赤外線を活用して皮をむく方法です。これだと剥皮の量も減り、苛性ソーダを含んだ皮はプールに集めて発酵中和させ、それは畜産飼料として供給することもできます。アメリカで開発された、この新しい剥皮方法の画期的な点は、ジャガイモ産業と畜産をつなぐ循環型システムでもある点です。

この循環型システムを北海道で定着させるために、私たちはアメリカのじゃがいも産業視察旅行を行うことにしました。循環型システムの見学の他に、ジャガイモの長期貯蔵システムを導入することも視察の目的でした。八名の視察団のメンバーの中には千歳市の産業廃棄物を担当する課長もいました。ジャガイモ工場から排出されるウェイストは、廃棄物ではなく畜産業の飼料となり循環することを行政が理解するためです。

カルビー遣米馬鈴薯産業視察団

1975年、カルビーのポテトチップ事業の幕開けの年、カルビー遣米馬鈴薯産業視察団はアメリカへと飛びました。食のライフスタイルの大きな変革の中で、日本が将来の農業のあり方を見出せずにいたそのとき、アメリカでは農業と食産業の新しい連携がすでに進められていました。時代の変化に柔軟に対応するためには、どのようなプラットフォームが必要なのか。そのヒントをアメリカのジャガイモ産業の現場からつかむことこそ今回の視察の目的でした。

冬の厳寒のさなかでしたが、アイダホ州のJ.R.シンプロット社の工場、アイダホ州立大学ポテト・リサーチ・センター(PRC)、ノースダコタ州レッドリバー地区の州立大学ポテト・リサーチ・センターなどを訪問しました。

◇J・R・シンプロット社工場

J・R・シンプロット社は、アイダホ州のJ・R・シンプロット氏が創業した農業関連会社です。世界初のポテトスライス機を開発し、フライドポテトをアメリカ中に普及させ、マクドナルド、バーガーキング、ウェンディーズなどにジャガイモを納入する巨大な会社で、シンプロット氏は米国の「ポテト王」と呼ばれていました。

シンプロット社の工場で見たかったのはジャガイモ産業と畜産をつなぐ循環型システムです。貯蔵庫から搬入されるジャガイモは隣接する工場で冷凍フレンチフライとハッシュドポテト、乾燥ポテト製品(マッシュドポテト・ペレットなど)、ポテト・グラニュールなどに加工されます。加工の際に出る皮(ピール・ウェイスト)は大きなプール(発酵槽)に流れ込みます。プールの反対側からはピール・ウェイストの発酵液が排出され、それらは運搬車両で工場のそばに建つ牛の肥育場へと運ばれます。発酵液はアルファルファの上に野菜のドレッシングをかける様に蒔かれます。飼料担当者は、この液のかかったエサを牛は好んで食べるが、カロリー量の五六%を超えないようにすることがいい肉質を得るために重要だと話してくれました。ちなみにこの工場では5万頭の牛が肥育され、遠景の丘は牛の群れで真っ黒になっていました。

この工場で学んだのは次の二点です。

第一点は、ジャガイモの収穫と循環型のシステムを連携させることです。ジャガイモの加工製品の製造と並行して、その廃棄物から飼料を生産し、それが牛を育てる。牛のし尿は麦稈などと混ぜて堆肥となる。堆肥は麦畑やアルファルファの畑で活躍し、ジャガイモを中心に置いた輪作体系を構成する。このような「耕畜連携」のモデルが、シンプロット社では実現されていたのです。

第二点は、搬入されるジャガイモを外部品質(物理的特性)により分別し、ダメージの多いもの(トリミング工程で手間がかかるもの)は、ポテト・グラニュールのラインに回されることです。ポテト・グラニュールのラインの最後にすべての異物となるものを取り除くフィルターがあり、異物は全て除去できるからです。つまり、収穫されて工場に搬入されたジャガイモは、すべて有効利用されていたのです。

◇アイダホ州立大学ポテト・リサーチ・センター(PRC)

次に私たちはアイダホ州の州都アイダホフォールズ市で、州立大学のポテト・リサーチ・センターを訪問しました。入り口にあった銅板レリーフに、この研究所の創設のいきさつが書かれていました。私たちが訪れる10年ほど前、この地域で有力なジャガイモ農家の一人が、収穫物の一バッグ(四五キロ)あたり1セントの資金拠出を呼びかけて、この研究所が創設されたとありました。

では、なぜ研究所を創設しようと思ったのか。きっかけは1960年代になって、消費者のライフスタイルに大きな変化が訪れたことです。従来ジャガイモのほとんどは家庭料理用(テーブルユース)だったのですが、60年代以降加工工場で生産される冷凍食品が大きくシェアを伸ばしてきました。これによって家庭の料理用ジャガイモ割合が減り、加工工場向けジャガイモ生産が増えてきた。そうなるとテーブルユース中心の従来の農業技術体系が役に立たなくなったのです。

この食のスタイルの変化をリードしたのがファーストフードの外食チェーンの雄、マクドナルド社です。マクドナルドのメニューの王者ともいえるのがフレンチフライで、J・R・シンプロット社はその仕入れの最大手でした。つまり、加工食品工場の需要に対応するために、農家は研究者を集め適切な対策を求めたのです。

こうして設立されたアイダホPRCは、品種改良、栽培法、長期貯蔵法、病害虫対策など、アイダホ州のジャガイモ産業の発展に必要な研究のほとんどに取り組んでいました。そこで私たちはジャガイモの長期貯蔵法の指導を仰ぐために、同研究所のスパークス博士を日本に招くことにしました。この視察団を派遣した当時、カルビーは乾燥マッシュド・ポテト生産上の問題を抱えていました。その解決のためにアイダホPRCの力を借りようと考えたのです。

翌1976年にスパークス博士の指導の下、北海道芽室町に大型貯蔵庫を建設しました。一棟に12,000トンのジャガイモ貯蔵庫を4室(各室3,000トン)に分けて貯蔵するという構造でした。ベンチレーションには塊茎のパイルに円筒型のパイプを通して均等な通風ができるようになっていました。パイルの高さは床から5メートルにもなりますが、パイル内の温度と湿度は均等に保たれるというものでした。

◇ノースダコタ州立大学PRC

その後、アイダホ州からシカゴを経由してカナダ国境に近いグランドフォークス市にあるノースダコタ州立大学PRCを訪問しました。アイダホPRCが冷凍フレンチフライと乾燥マッシュド・ポテト事業をサポートしているに対して、このPRCはチッピング・ポテト産業の指導機関でした。

じつは3年後に、アイダホ式の指導がかならずしも成果に結びつかないことが明らかになりました。ポテトチップ事業を手がけているカルビーには、アイダホよりも、ノースダコタのやり方のほうが合っていたのです。そこで、のちにわれわれはノースダコタのPRCにあらためて指導をお願いすることになります。

帰路、食品機械の発注案を持ってサン・ノゼ(後のシリコンバレー)にある農業・食品機械を扱うF社を訪ねました。この訪問が、その後のカルビーの政策を大きく変えました。F社は農業機械と食品加工機械に特化した会社なのですが、その規模は当時日本の機械メーカーを代表していた三菱重工社に匹敵するほどでした。米国の食品産業がどれほど巨大かを痛感しました。かっぱえびせんで成長してきたカルビーですが、いまポテトチップ事業に参入するということは、それまでとは比較にならない桁外れのスケールの中に飛び込むことなのだ、ということが実感されました。まず、何から手をつけなければならないか。そのことを真剣に考えさせられた実り多い視察旅行でした。

ポテトチップ事業への参入 “1,000億円事業へのビジョン”

1975年のカルビーのポテトチップ事業参入のはじまりは、もともとリーダース食品社が建設した北海道小清水町の工場の買収からでした。初めの方で述べたように、リーダース食品社は「丸紅」が創業したジャガイモ加工食品会社で、日本におけるジャガイモ加工産業の草分け的存在でした。1972年頃、池田食品社がポテトチップ事業に参入し、この工場を買収し、さらに士幌農協の中と茨城県下妻市にある自社の工場内にそれぞれ二基のラインを設置して生産を行っていました。しかし、わずか2年で会社は整理され、工場は売却されました。それをカルビーが手に入れ、かねてよりの懸案であったポテトチップ事業への参入を果たしたのです。

しかし、ポテトチップ市場といっても当時は首都圏のみでした。コイケヤを筆頭に数社が季節的な操業をしている他、細々と操業している数社を合算しても年間五〇億円程度の販売額にとどまっていました。カルビーはこれを1,000億円にまで成長させることを目標にしました。

カルビーがポテトチップ事業に参入したのと同じ1975年に、士幌農協傘下の工場を活用した明治製菓社(当時)もまたポテトチップ市場に参入しました。とはいえ、製品のタイプはまったく違っていました。明治製菓が、かつて池田食品社が生産していたシューストリングタイプを継承していたのに対し、カルビーはフラットタイプが中心でした。パッケージも明治製菓の箱形に対し、カルビーはピロー型(袋タイプ、現在のポテトチップの標準)でした。

さらに同じ年、米国産乾燥マッシュドポテトを原料とする「成形ポテトチップ」で二社の市場参入がありました。一つは米国P&G社の「プリングル」で、もう一社はヤマザキナビスコ社の「チップスター」でした。とりわけ、チップスターの市場伸長は著しく、消費者は製品の購入にあたって選択を迫られることになりました。良質な米国産乾燥マッシュドポテトを原料とした成形ポテトチップに対抗するため、国内産のジャガイモを原料とする「生ポテトチップ」側は、品質向上のためのイノベーションを求められたのです。

三重苦(1980年 三つの試練と遭遇)

カルビーポテト社の設立・TQC導入

12シーズン目:1986年の成果

カルビーが取り組んだ3つのイノベーション

イノベーションとはなんでしょうか。それは、たんなる改良や改善ではありません。イノベーションとは複数の改善をつないで新しい価値を生むことです。それには大きく分けて三種類の異なるイノベーションがあります。プロセス・イノベーション、プロダクト・イノベーション、マインド・イノベーションという三つです。この三種のイノベーションがトライアングルをつくって相互に結びあい、連鎖することで大きな成果が生まれるのです。

(1) 仕事のやり方を変える:プロセス・イノベーション

カルビーがポテトチップ事業に参入した当時使っていたジャガイモはデンプン用の品種でした。それは貯蔵性に優れていましたが、ポテトチップ用としては食感が硬く、味も劣りました。ところがその後ポテトチップにもフライドポテトにも適していて、味もいい品種「トヨシロ」が登録されたことからカルビーの快進撃が始まりました。

品種の選定で最も重要な特性は、最終製品の消費者評価です。次に加工の適性を判断します。従来の品種、男爵や農林1号は、芽が深くトリミングに多くの人手を要すのるで加工に不向きです。品種特性に続いて重要な問題点は、農家の栽培法の改善です。収穫されるジャガイモはバラツイています。生食向けのジャガイモは外見上のバラツキが問題ですが、加工向けのバラツキでは塊茎内部の化学的品質を斎一化する必要があります。このような事情で農工が一体となることが必要です。それによって改善箇所が明らかになります。さらにジャガイモの収穫から工場への搬入のプロセス、工場から店頭への業務プロセスを改善します。これによって鮮度のいい製品を消費者に届けることができ、消費者が美味しさを享受できるようになります。こうした一連のプロセスの見直しがプロセス・イノベーションです。

プロセス・イノベーションの焦点

農家の圃場で収穫されたジャガイモは、加工工場の管理する施設に搬入されて品質検査を受けます。品質検査後ジャガイモは加工場のものとなって、カルビーのケースではJAなどの干渉を受けません。つまり「農工一体」が実現します。

農家と工場の間で農協など流通組織が介入しますと加工場での付加価値創造に障害を生じます。カルビーのジャガイモ事業で農家側と工場側の間に流通機能を排除したことに重要なプロセス・イノベーションがありました。

圃場と工場が直接的に繋がることの意義

①圃場で収穫されたものの成熟度にはバラつきがあります。一方加工工場では、加工機に同時に投入されますから、品質のバラツキは少ない方が良質の加工製品を得られます。

この対立した状態を改善するには、圃場で収穫物のバラツキを少なくする栽培技術を工場側は推奨することになります。

推奨策にインセンティブを付加して「斎一化」栽培を開発します。

②農家と工場の間に流通機能が介入すると、バラツキのある収穫物を混ぜ合わせて平均化する選択が可能となります。

農協は、工場が品質検査によって得られたデータに基づいてインセンティブを払っても、全額をプールして平均化して農家に精算すると、「斎一化」栽培の技術は広がりません。

③農協がバラツキを平均化して精算をする事情は、どの作物も収穫時を一時にすると成熟度にバラツキを生じるので、混ぜて平均化するのが習い性になっています。その習い性に依存する限り、加工で良質な製品は得られなくなります。ここに日本産原料が加工場に歓迎されない真因が潜んでいます。

加工原料を流通組織から調達してはいけないというのはカルビー創業者の信念でした。流通会社は、品質の高いものと低いものを混ぜ合わすことで成り立っているという主張を譲りませんでした。それが頑強なホクレンとも戦えた理由でしょう。

地理的表示制度で、高品質の生産物を保護する時代になっています。

(先述のトヨシロの話は、プロダクト・イノベーションの項に書き込むべきでしょう。品種の選択は、製品作りで最も重要な課題ですから)

(2) 市場をつくる:プロダクト・イノベーション

ポテトチップは、フレッシュネス(芳ばしい香り)とクリスプネス(食感)に価値があります。しかもムダなくつくることで、コストダウンをもたらします。このような商品そのもの革新が品質や商品価値の引き上げにつながります。

味の時代から香りの時代、つまり美食革命への幕開けは、鮮度を重視する流通革新を促進しました。1972年に神戸市で始まった油菓整品に対する製造日付表示の義務化は、スーパー・ダイエーと生協の支持により瞬く間に全国に広がりました。これによりポテトチップの流通上の品質管理が進み成長の土台ができました。

(3) 人々の考え方を変える:マインド・イノベーション

ポテトチップ事業は、農業と加工業、そして流通業という三種の業態とかかわっています。しかし、これらの異業種はそれぞれの役割が異なるためにしばしば互いに利害が対立してしまうことがあります。

ポテトチップ事業を始めた頃、北海道の農協組織内では、加工品を作る場合、農家と工場の間に農家側の組織が入らないと農家の立場が守れないという主張が強くありました。しかし、互いの立場を主張するよりもだいじなことは、共通の目標を立てて「利益共有の関係」に立つことです。つまり、常識にとらわれないものの見方をすることです。プロセス・イノベーションを成し遂げ、プロダクト・イノベーションによって品質や価値を上げれば、人びとの考え方も変わります。それがマインド・イノベーションです。

このようなイノベーション・トライアングルが作られれば相乗効果のスパイラルによって進化が継続し、高品質で成果を挙げれば相乗的にコストダウンが実現するのです。利益は取引相手から引き出すのではなく、協働の改善活動から生み出すものになりました。

(プロセスI)契約栽培(受注生産の一つの形)に乗り出す

1976年からカルビーではジャガイモ産地の農家との契約栽培を始めました。ポテトチップ事業の拡大にあたって、ジャガイモを安定的に調達するために契約栽培はふさわしい方法でした。

契約栽培とは加工業者側が、あらかじめ購入する規格と数量を契約した農家に伝え、それに合わせて農家が生産を行うという仕組みで、規格に合わせるために品種と栽培法を特定することを契約といいます。いわゆる受注生産です。1970年代に自動車業界でトヨタが開発した方法で「かんばん方式」と呼ばれています。それによりトヨタをはじめとする日本に自動車業界はアメリカの自動車業界との競争に勝つことができたのです。

契約栽培をアメリカでいち早く取り入れたのは先ほどふれたJ・R・シンプロット社です。マクドナルド向けに安定的な量を調達するためには契約栽培は欠かせない方法でした。カルビーもアメリカに学んで契約栽培を推進していったのですが、シンプロット社とちがっていたのはリスクに対する対応です。農業には気候変動というリスクがあります。そのため天候条件がよくなかった場合、収量が予定に満たないこともあります。その場合、シンプロット社と農家との取引は、生産物の半量を契約価格とし、他の半量を市場価格で決済することになっていました。

それに対してカルビーでは、納品されるジャガイモの全量が契約価格でした。その結果収穫されるもの全量の買取りを余儀なくされました。つまり、天候リスクも会社側が引き受ける形になりました。(畑作産地に畜産農家があれば、過剰な収穫物は畜産の飼料にすることができた)また、ジャガイモ保管用の貯蔵庫を建設しました。こうした姿勢が農家の信頼を得ることにつながりました。

農業には長期の投資が伴います。メーカーが初めは高い価格を提示してもやがて市場価格を求めると思われれば、相手にされません。新たな作物を耕作するための機械購入もしてはくれないでしょう。新たな買い手が都市からきては去っていくという経験を農村・農家は繰り返してきました。しかし、それでは、安心して毎年の農作業に集中できません。

カルビーが貯蔵庫を各地につくったことで農家は「この会社は本気だ。逃げない」と感じてくれたのでしょう。倉庫建設はメーカーにとって長期投資で、回収には30年はかかります。つまり、それは農家に対してカルビーが「最低30年はポテトチップを売り続ける」と意思表明をしたことにほかなりません。

価格保証、全量買取、そして貯蔵庫建設により、カルビーは契約栽培農家との信頼関係を築くことができました。産地開拓は小清水、音更から、芽室、美瑛町へ、そして北海道全土へと広がっていったのです。

栽培法の標準を提示することが契約栽培のベースになります。収穫物が加工側で求める規格に合致しなければならないからです。工場側は収穫された塊茎の品質のバラツキを少なくする「斎一化」栽培を奨励しますが、これが収量の増加を産みます。例えば、萌芽をそろえるために播種する前に「浴光育芽」と云う手法を使います。ジャガイモには1塊茎で35の芽がありますが、自然に任せると「頂芽」が優先して育ち収穫時に塊茎のバラツキの原因になります。

市場経済の下では農家は主に三つのリスクにさらされています。天候リスク、需給による相場の変動リスク、それに為替レートの変動リスクです。通常はこれらのリスクに耐えるために規模の拡大が求められます。アメリカの農業に巨大企業が参入するのはそのためです。同様に日本も農業への企業参入が進んでいます。

しかし企業の参入は、農業を競争的な市場経済にさらします。リスクに弱い小規模農家はひとたまりもありません。契約栽培はこうした農家が生きのびるための方法でもあります。契約栽培によって農家はリスクを考えずに生産や品質改善に集中することができるし、農家の安心感や向上心が刺激されます。加工業者側も販売戦略に集中できることでマーケティング力が向上します。契約栽培は農家と加工業者の両者が連携して市場経済という脅威を乗り越えるための方法でもあるのです。

自給圏内の契約栽培と市場出荷の組合せで、過不足のリスクから逃れられるということ

農家が作物を栽培しますと収量で年により高低が生まれます。工場との契約栽培、或は自給圏内販売用の契約分を優先出荷先とし、過剰分を市場出荷にしたり畜産飼料向けにすれば、市場相場リスクから逃れることができます。契約分で採算を既に取っていれば、増収による過剰分は計画外の余分の収入になります。志布志にそのような契約栽培で悠々の経営をしている農家があります。過剰分を飼料に向ければ畜産農家は、飼料分の原価を低廉に維持できます。米国の畜産業と競争するためには、飼料をいかにタダに近づけるかの努力になります。

カルビーの新事業参入時のエピソードを長々と紹介してきた理由は、これから日本の農村部が自給圏形成をめざして取り組むとき起こる試行錯誤について予め情報として知っておくことが事業展開に有効となるだろうとの判断です。手探りで進めると合格のレベルに達する前にギブアップするかもしれないからです。日本には残念ながら農業と加工場と消費を結んで指導できる適切な指導機関がないからです。大学が各段階のプレーヤーの利害を繋ぎ、協働の実を産みだすエクステンション活動に冷淡だからです。

3 ジャガイモは農業近代化の魁となった作物

(1)ポテトチップと冷凍フレンチフライが農家と消費者の間に割り込んできて、農家と消費者の日常を激変させた

第2次大戦で活躍した米国兵は、大戦後農村が疲弊した欧州とアジア諸国に駐留して加工されたジャガイモ食品を各地に伝播することとなった。ジャガイモ加工食品の内ポテトチップはドイツと日本の消費市場に根付いていった。しかし、最も大きな影響を与えたのはファーストフード店マクドナルドの出店であった。日本においては1971年三越銀座店に第一号が出店した。それより少し遅れてイタリアのスペイン広場にマクドナルドが進出した。日本市場とイタリア市場でのインパクトは全く逆であった。日本においては、その出店の数年前から米国型の外食店を模したファミリーレストランが展開しておりマクドナルドのヒット商品フレンチフライは相乗効果となって都市部を中心に広がっていった。一方、イタリアではファーストフード店の進出に対して伝統的な食文化の破壊を危惧してスローフード運動を展開することになった。

日本におけるジャガイモ冷凍加工品への対応

先述の様にジャガイモ加工食品は1960年に北海道で初めて工場が建設されたが、本格的な生産システムは1970年頃士幌農協が主宰した「士幌バレイショコンビナート」である。

マクドナルド社は、日本進出に成功すると間もなく北海道に冷凍フレンチフライの生産拠点を開設したいと申し出たが受け入れ側となる北海道の関係者はけんもほろろに断ったという話が伝わっている。マクドナルドは、ハンバーガーを主力商品としているが利益源泉になっているのはフレンチフライポテトである。そのフレンチフライポテトを供給しているのが、JRシンプロット社で社長のJRシンプロット氏はマクドナルド社の役員でもあり、彼は主食を米としている東アジアの人々の食生活をジャガイモで変えてみせることに大いなる夢を描いていた。

ポテトチップとフレンチフライがジャガイモ栽培を改善

生食需要を目的としたジャガイモ栽培で収穫物は、外観に現れる物理的特性によって規格選別されて、規格外となれば澱粉工場でバレイショ澱粉に精製される。それが1960年代になりポテトチップとフレンチフライという二つの事業が伸長してくることで、ジャガイモ塊茎内部の化学的特性により品質の評価がされることになった。二つの商品群はいずれもフライした後の焦げ色が品質として求められ、焦げ色をつくる糖分が管理指標となった。糖分の管理は、塊茎一個一個のバラツキを最少にすることを求めた。加工工程で同時にフライヤーに投入されて揚げるからである。

(2)通年供給の要請

ジャガイモ加工事業においては、通年供給は最も困難な技術革新の課題である。生食需要の場合は、供給できる産地を組み合わせることや、北海道では地下貯蔵で年越しすることができた。しかし、二つの加工アイテムでは、適切な「焦げ色」が品質の目的であるので、品種特性・圃場の特性・栽培技術・貯蔵設備と管理・加工技術などが一連して生み出す成果に注目した。そのためには市場主義経済、つまり為替変動や相場変動にリスクのない取引関係を築くことが最良である。

品種改良には、栽培から消費に至る全プロセスを理解できるブリーダー(育種家)が必要である。そのようなブリーダーを産むことができる研究拠点は栽培農家からも加工技術を持つ工場からも信頼される実力を持つところで「プラットホーム」と呼ぶことにしよう。

(3)イノベーション・スパイラルを興す

生産の産地でイノベーションが盛んになると2つの方向で飛びぬけた成果が生まれることになる。一つはユニークな商品開発、例えば「じゃがりこ」がそれにあたるだろう。第二は、反収量の飛躍的な向上である。「耕畜連携」により畑作と畜産が協働して循環型の農地活用に進むと従来農法の飛躍的な進歩に繋がる。筆者はそのケースをオーストラリアで視察し、農業と云うものは将来どれだけ反収量を向上させるのか予断を持たないことにした。オーストラリアで現実に視察したケースでは、塊茎のサイズで粒ぞろいしていて、反収は7Tを優に超えていた。

(1)ユニークな、或は高質な商品の開発 じゃがりこのケース

(2)土づくりの発想の飛躍

今世紀になって土壌の生物的特性を測定できるようになった。

(3)研究の協働には同一地域内で密度を挙げること

先進国では、供給不足から供給過剰の時代に突入して、永らく経済社会をリードしていた「重商主義」に陰りが見えてきました。成長余地が乏しくなっているのに、成長戦略を探索しています。日本の政策立案者たちはあいかわらず旧来の「加工貿易による成長戦略」にしがみついていて、貿易を有利に進められる為替レートに執着します。しかし、我が国の主要な輸出先のアジア諸国で「消費地生産主義」が国策として根付いていることが判明しました。重商主義に基づいた輸出振興にこだわることのムリは、主要な輸出産業の華であった電機業界が終末に近づいていることを示しています。

最初に述べたように、私は農村こそが日本再生の鍵だと考えています。農業と農村社会において循環型システムのよって継続的な進化を約束された社会を目指すことによってこそ、農村のかぎりない可能性を引き出すことができます。農村社会の特徴は「限られた資源」ではありますが、その活用には、「真善美」という価値の向上の面では際限がありません。こういうことをいうと理想主義だといわれるのですが、現実に日本よりも先に工業化による豊かさを実現したヨーロッパ諸国は、いまや農業へとシフトは強力です。対米農業戦争で競争力を発揮したのは農産物の産地認証制度です。その制度を皮切りはフランスのワインで、やがてイタリアが輸出認証制で取り込み、チーズ・生ハムなど他の商品で広く活用されている。米国の食品では欧州に対抗できる程の実力が見当たらない。

ドイツやオーストリアなどでは、衰退していた地方の小村が食と住、更にエネルギーを自給する循環型のシステムをつくりあげ、都市型の市場経済にたよることのない豊かさを実現している例は数多く見られます。

日本の農村部の人口は約4,300万人で、その中には人口数百人から12万人未満までの約1200市町村が含まれます。それらはだいたい100から150ほどの小さな地域に分けられます。私はヨーロッパの農村を視察してきた経験から、日本でもこれらの小地域が、広域連合を形成して、中央集権の日本政府が推進する「市場主義経済」に左右されない自給圏をつくることは可能だと考えています。この地域ユニットを私は「スマート・テロワール」と名づけました。スマートとは「賢い」「無駄のない」「洗練された」という意味で、「テロワール」は地域の個性を生かした景観や農産物などが育む「特徴ある地域」という意味です。

スマート・テロワールでは食料は地産地消、家も木材は地産地消で、電力などのエネルギーも地産地消が原則です。ユニット内での物質や産業、経済については循環型のシステムを構築します。農業生産だけでなく、そこから出る廃棄物を飼料やエネルギー源として畜産や発電に生かし、肉類を加工する工場を持って、それを地域で販売し、地域で消費する。いわば地域に立脚した新たな自給圏=経済圏の構築です。この構想を実現するには、地域に誇りを持つ行動力のあるリーダー(市町村長)が必要です。また。農業生産者や商工業者と、消費者である住民が一体となる必要があります。

農村部が自立のために水田の畑地・草地への転換を

スマート・テロワールがめざすのは地域社会の自立です。しかし現在の市場経済下にあっては農村は安い原料を都市に売って、都市で加工された割高な加工食品を買うというサイクルに置かれています。これでは農村の経済は悪化するばかりで、それを食い止めるために中央から大量の補助金がばらまかれている、というのが現状です。

このようなサイクルを脱するために必要なのは「食」の自立です。その鍵は農村が加工食品工場を持つことです。農村に加工食品工場ができると三つのメリットがあります。

一つは従来の農業の革新です。二〇世紀に進化した農業の多くは加工食品の農業が対応することによって生まれました。ポテトチップもそうです。それぞれの品種が内蔵している特性を圃場と加工場で発揮させることによって製品にバリエーションが生まれ、競争力も生まれます。

二つ目は、食品加工場ができれば地方の最も大きな課題である雇用不足が改善されます。とくに女性の雇用の場が広がることは、地域の活性化において大きなメリットです。現在は都市への人口流出が進んでいますが、現実的に考えて、都市で子育てをすることに伴う困難は大きくなっています。待機児童の問題を始め、環境や食の安全性など、さまざまな問題があります。もし、地元の農村に安定した雇用があれば、そのほうがはるかに安心できる暮らしができるのではないでしょうか。

三つ目は地域産作物の商品化が可能になることです。これまで円高のために、加工食品原料のほとんどは輸入に頼っています。しかし、安いからといって海外から原料を輸入し、それで加工した食品を農村が買っていたのでは支出は増えるばかりです。しかし、もし原料を地域で栽培し、地域内の住民が加工して、さらに消費できるならば、お金は地域内で循環することになります。

加工工場をつくることによって、雇用が生まれ、村が活性化すれば、これまでのように人が都会へ流出するのではなく、逆に都会から観光客を呼び込むこともできます。そのためのノーハウはすでに日本はもっています。これまで農業と工業は別物と考えられていましたが、この両者が培ってきたノーハウを連携させることで新しい可能性を切り開くことができます。

ただし、そのためには従来の農村の中心となっている稲作から畑作への転換が必要です。すでに申し上げたように供給過剰社会になり、食の多様化が進んで以来、日本では過剰な水田を持てあましています。日本は伝統的に「瑞穂の国」といわれてきましたが、食のスタイルが変化しているにもかかわらずコメを作りつづけていても、コメが余るだけです。コメの需要を増加させることよりも、水田を畑地へ展開し、加工場をつくって加工品を生産し、さらに廃棄物を用いた畜産を組み合わせるという連携システムを作る方がはるかに現実的ではないでしょうか。

再分配・家政・互酬に基づくスマート・テロワールをめざして

市場経済の成熟に従い、食糧供給過剰の時代が到来し、それが農村の衰退につながっていく。そのことは早くも20世紀前半にある学者によってはっきりと予測されていました。ウィーン出身の経済学者カール・ポランニーです。ポランニーは第二次大戦末期に発表した著書『大転換』の中で、産業革命によって出現した市場経済はいずれ限界に達して国家間の争いを引き起こすと明確に指摘していました。人類の幸福のためには非市場経済こそが社会にとって健全なシステムであるとして「再分配」「家政」「互酬」という三つのタイプの非市場経済の形を実現することこそが、市場経済の限界を克服する鍵となると述べているのです。

「再分配」とは、国家が不平等を平準化するために税を取り立てて再分配すること。「家政」とは自給自足の経済です。域内で必要なものは域内での生産に依存します。地産地消や地域通貨の発行も再分配の仕組みです。「互酬」とは、市町村は広域連合を形成し、圏内で市町村同士が相互扶助や贈与をベースにした関係を取り結ぶことです。耕種農家と畜産農家が堆肥と飼料を交換する相互支援の仕組みや、農家と加工業者の契約栽培なども「互酬」と呼べるでしょう。

市場経済が発展段階にあった時点でこのような予測をなしえたポランニーの慧眼には驚きを禁じえません。「フランスで最も美しい村」や、メルケンドルフなどのヨーロッパの村、そしてスマート・テロワールがめざしているのが、ポランニーのいう「再分配」「家政」「互酬」に基づいたシステムであることは明らかです。

近年では2006年に亡くなったアメリカのコーネル大学農学生命科学部教授のトーマス・ライソン教授が提唱した「シビック・アグリカルチャー」(市民農業)の発想もたいへん示唆的です。ライソン教授は20世紀までの農業が生産性と収益の向上だけをめざして発展してきたのに対して、21世紀の農業は、たんなる生産手段ではなく、それによって地域社会が豊かになり、健全性や活力を得るようなものでなくてはならないと述べています。大企業による大規模経営のイメージが強い米国の農業ですが、一方で米国には地域に根ざした小規模な農場もたくさんあります。農業によって地域社会が健全性と活力を得て、より充実した市民生活の場が提供されるというタイプの農業。それがシビック・アグリカルチャーです。そのためには「地域の資源に依拠しながら、地元の市場と消費者に仕え、経済的、環境的、社会的に持続可能な農業と食料生産のシステムを具現する」ことが求められます。これこそスマート・テロワールがめざしている人と自然の共生のありかたにほかなりません。

それは一見すると、いま日本で盛んな地域興しのようなものかと思われるかもしれません。しかし、そうではありません。日本の地域興しでは結局地域特産品は全国市場に向かい、市場経済に巻き込まれるばかりです。産地の名品が産地では食べられないという矛盾もあります。地域の中でそれが味わえ、なおかつ地域に利益をもたらすようなローカルなシステムを創りあげることこそがスマート・テロワールであり、それでこそ地域住民は村の可能性に責任や誇りを感じられるのです。上からの支援ではなく、住民自身の生産・消費の仕組みやお金の循環を変え、自分たちの村の価値を見出していく。スマート・テロワールはそこから生まれるのです。

終り

下記アドレスに、ご感想、ご意見をお願い申し上げます。

contact@smk2001.comーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

.jpg)